白熱道場とは

ワークショップを通じて、 医療や介護の現場における課題に対して、何を問題として捉えるのかからはじまり、その解決策をゼロから創み出すプロセスを体感し、現場で思考し行動できるスキルの習得を目指します。

リアルな課題を多職種と共に考え抜くことで、自己や他者を理解することのみならず多くの「気づき」 を得ることや、モノゴトを多視点から俯瞰して捉えることができるようになり、実践的な問題解決力や対応力を強化します。

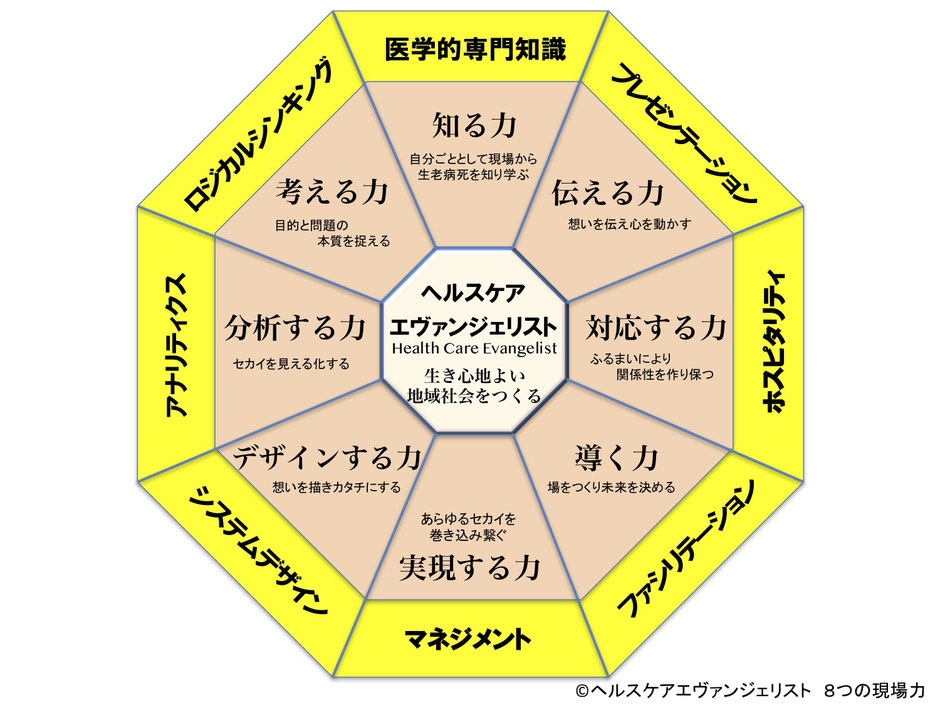

ヘルスケアエヴァンジェリストの『8つの現場力』

開催概要

開催日程のご案内をお待ちください!

J-RIHDOオフィス(大阪府豊中市蛍池東町1-2-9 辻井ビル206)

なぜ白熱道場なのか?

ヘルスケアエヴァンジェリストとは

一人一人に寄り添ったフォローアップ体制

◾️白熱道場再受講制度

白熱道場修了後は、講義を再受講(1年間無償)できます。受講したら終わりではなく、自身の弱みを補強したり、強みを強化することもできます。

◾️白熱道場プラス

白熱道場修了後も更に学びたい方向けの講義です。8つの力をベースとして更なる学びの深化や拡張となるプラスの講義を提供します。

◾️個人面談

個人面談を通じて個人の能力を高めます。

BC(Basic Capability:基本的な能力)

知る力 - 医学専門知識

~自分ごととして現場から生老病死を知り学ぶ~

最先端の治療を行なっている優秀な専門医・認定医から直接講義を受けることができます。

具体的な医学、医療的知識、視点を手掛かりにして、自分ごととして医療、介護現場からヒトの生老病死を知り学ぶことから、ヒトまるごとの視点を得て、医療・介護現場で関わる多くの職種、業務内容、立場、役割への理解を深めます。

知っていることを上手く生かし使い、「生き心地良く」思う人創りへの想いを込めることが、「知る力」創りとなり、「生き心地の良い」地域社会創り実現への基礎となります。「生き心地の良い」地域社会創りは、「生き心地良く」思う人創りから始まります。生き心地良い要素とは何か、ヒトに関わるヒト、モノ、コト、社会について我々はどれだけ知っているのだろうか、を考えてみます。

伝える力 - プレゼンテーション力

~思いを伝え心を動かす~

対応する力 - ホスピタリティ

〜ふるまいにより関係性を作り保つ〜

私たちはお互いがお互いの役割や立場を理解し、支え補い、協働する関係により「つながる心」を持ち、より良いパートナーシップ(友好的な協力関係)を築くことの重要性を意識することが必要である。医療や介護の現場で相手との関係性を築くためには、「心地よい立ち振る舞い」と「気持ちの伝え方」と「タイミング」の理解が求められる。相手の満足度を高める言葉・行動・態度で心を込めて対応し、相手の心を感動させる挨拶・言葉遣い・身だしなみ・表情などを、対人関係を深める4つのステップで学ぶ。

導く力 - ファリシテーション力

〜場をつくり未来を決める〜

考える力 - ロジカルシンキング力

〜目的と問題の本質を捉える~

分析する力 - アナリティクス

~セカイを見える化する~

ICTの発展で世界にはさまざまなデータが溢れている。ヘルスケア分野においても例外ではなく、レセプトデータの電子化を始め、急性期病院のDPCデータ、地域連携システムにおける診療情報データの共有等のデータが蓄積されつつある。データは蓄積するだけではゴミ箱のゴミと変わらないが、そのデータを分析することでゴミをゴールドにもダイヤモンドにも変えることができる。分析する力を身につけることでセカイを見える化する。そんな力を身につけるきっかけにする。併せて、地域や医療・介護を取り巻く状況、周辺産業や全国の取り組みを紹介する。

デザインする力 - システムデザイン

〜想いを描きカタチにする〜

ライセンスを有しない事務スタッフでも、医療という専門分野にどう立ち向かっていくのかを、最新の思考法SDM(システムデザインマネジメント)を用い、ケースとワークショップを通じて「解決方法を考える」こととは、どういうことかを体感していただく。あらゆるものごとのベースとなる“考える力”と“デザインする力”という武器を身につけ、ジェネラリスト(総合職)というプロフェッショナルを目指す。

実現する力 - マネジメント力

〜あらゆるセカイを巻き込み繋ぐ~

Work Shop (Total Capability:総合的な実践力)

8つの力を医療や介護の現場で活用できるように、事例を通してワークショップ形式で思考や対応についての頭の整理を行います。普段、できていると思っていても、実は頭の固い自分に気がつくかも知れません。様々な職種と一緒に協創することを体感します。

白熱道場の修了生

浦田千昌様

ヘルスケアエヴァンジェリスト一期生の浦田千昌と申します。 今日は、私の取り組みについて、ご紹介させていただきます。 私は、「健康ラボステーション」という認定NPO法人を立ち上げ、日々、「楽しみながらの健康づくり」の発信拠点を目指して、活動しております。

メイン事業であるセルフ健康チェック事業での測定参加者数は、5年あまりで、延べ53,000人を超えました。血流測定や骨密度測定の結果をもとに、管理栄養士や薬剤師が行う健康に関するアドバイスは、地域の方々に大変好評です。

最近では、「健康経営」や「働き方改革」の追い風もあり、コニカミノルタ様や住友商事グループ様、住友化学様、NTTネオメイト様など、大手企業様より社員向けの測定会の依頼が増えています。定期的な企業検診に留まらず、日ごろからの予防への取り組みに注力する企業が増えているのを肌で感じます。この取組みは、働き盛り=健康に対してあまり関心のない層に、健康づくりの大切さをお伝えできる良い機会になっていると思います。

また、理化学研究所との「生理学的指標を用いた健康指標開発」や医薬基盤・健康・栄養研究所との「マイクロバイオームと健康状態の関連に関する研究」を共同で行うことで、日々、多くのことを学ばせて頂いています。 最近、私たちの活動の認知度が高まっていることを実感し、やりがいを感じています。

白熱道場で学んだ「8つの力」をフル活用し、地域、企業、行政など、これからも、繋ぎ巻き込みながら、日本の健康寿命延伸に向けての取組みに貢献できるよう努力して参ります。

白熱道場の修了生

北本広美様

国家公務員共済組合連合会 枚方公済病院の入退院支援室で勤務している北本広美です。地域包括ケアシステムの構築のために患者さんがどんな状態でも安心して地域で暮らしていけるように在宅支援を強化しています。

そのためには、地域の様々な職種とのつながりが大切だと白熱道場で学び、地域の在宅支援をする方を対象に「おでんの会」という在宅支援の会を立ち上げました。

また主任看護師や退院支援看護師を対象に在宅医療と訪問看護ステーションに同行研修を開催しました。開催後は退院支援が難しかったターミナルの患者さんも在宅看取りの体制を整えることができました。患者さんの「帰りたい」の声がある限り、最短でも3日以内には環境を整えて退院できるように支援しています。

予防という市民の意識も大切なので、地域の公民館やスーパーで市民講座や健康フェアを開催しました。ヘルスケアエヴァンジェリストとして市民も医療や介護に携わる人達も繋ぎ巻き込みながら活動していきたいと思います。

受講生の声

・人の心が考えられていないなと思った